a cappella

L'espressione a cappella indica uno stile di canto corale privo di accompagnamento strumentale.

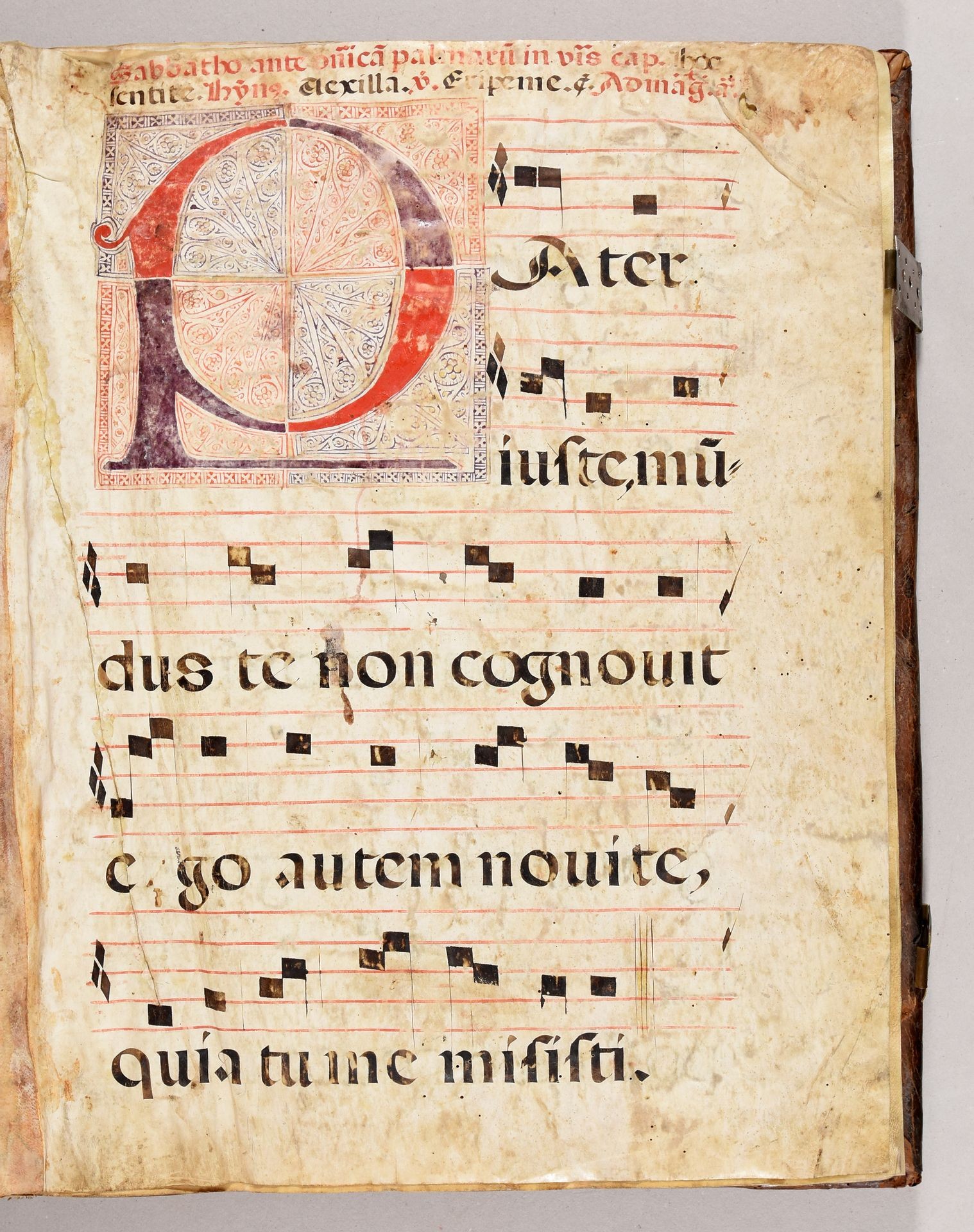

Oltre ai maestri della tradizione polifonica fiamminga, grande esponente dello stile "a cappella" è stato Giovanni Pierluigi da Palestrina

L'ascolto propone un breve frammento del Kyrie, dalla Messa per il Papa Marcello di G. P. da Palestrina.

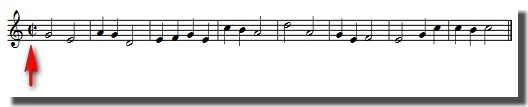

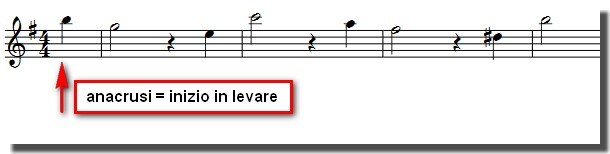

La stessa espressione designa anche il "tempo tagliato", indicato sul pentagramma come mostrato nell'immagine: